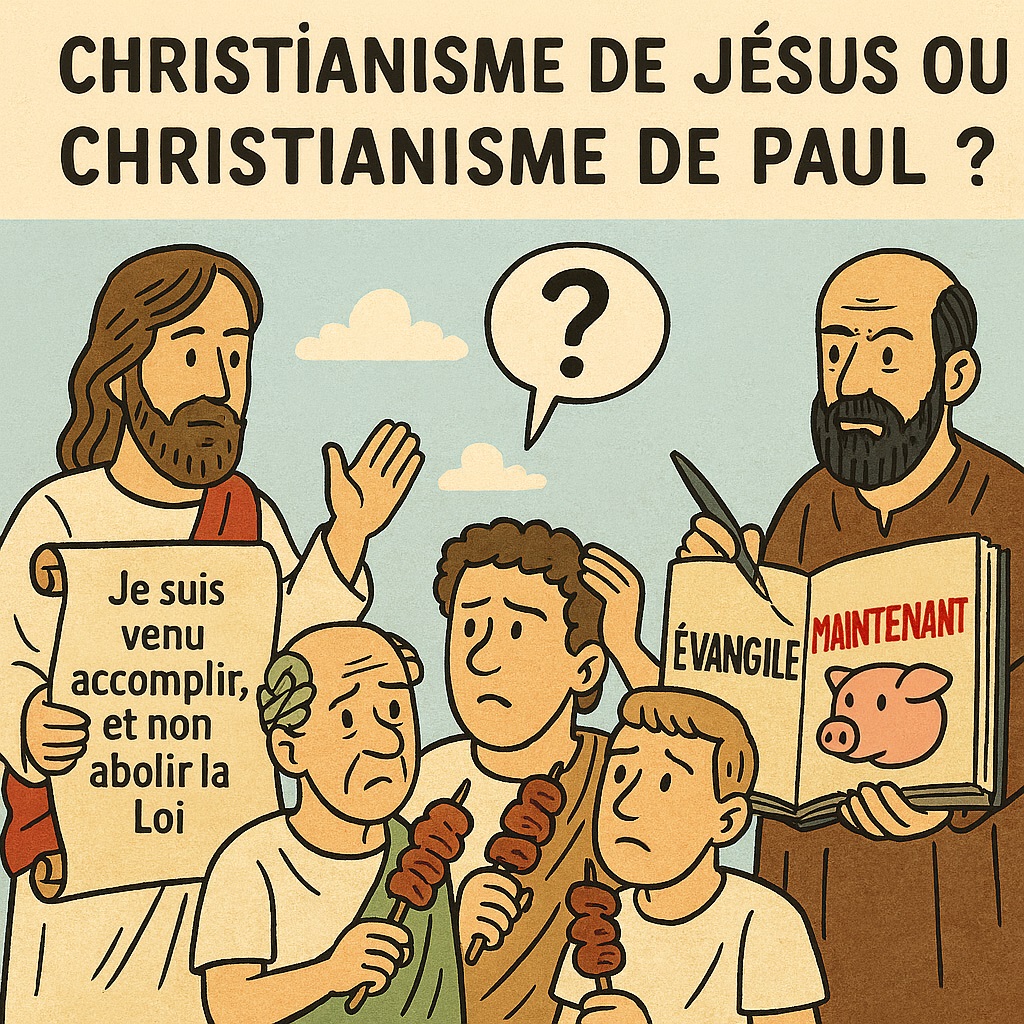

Le christianisme de Jésus ou le christianisme de Paul (paganisme) ?

Résumé

Cet article examine les divergences doctrinales du christianisme primitif à travers la tension entre l’accent mis par Jésus sur la fidélité à la Torah et la nouvelle théologie de Paul tournée vers le monde gentil (non‑juif). On y analyse la manière dont Paul a transformé le christianisme par ses positions sur la circoncision, les lois alimentaires (notamment le porc) et la justification sans la Loi, la contestation des Ebionites et des Nazaréens, les décisions du concile de Jérusalem (Actes 15), l’économie du porc dans la société romaine, ainsi que le cadre islamique de la tahrîf (falsification). Conclusion : le christianisme majoritaire actuel repose largement sur l’axe paulinien ; la veine judéo‑chrétienne alternative s’est peu à peu marginalisée.

1. Introduction

L’histoire du christianisme est à la fois une histoire de foi et de luttes d’autorité et d’identité. Le « vrai » christianisme s’enracine‑t‑il dans l’appel de Jésus à accomplir (et non abolir) la Loi de Moïse, ou bien dans la doctrine de Paul, adaptée à l’empire romain et assouplissant le caractère contraignant de la Loi ? La question croise critique textuelle, socio‑économie et sociologie des religions.

2. L’enseignement de Jésus : fidélité à la Torah

En Matthieu 5:17, Jésus déclare : « Je ne suis pas venu abolir, mais accomplir la Loi et les Prophètes ». Quelles que soient les lectures, l’accent porte sur l’accomplissement, non sur l’abolition. Les premiers témoignages sur la communauté de Jérusalem suggèrent la continuité d’une identité judéo‑chrétienne (Shabbat, kashrut, centralité de Jérusalem).

Note (débat sur Marc 7:19) : Dans maintes traductions modernes, la phrase « (il) déclarait ainsi tous les aliments purs » est comprise comme un commentaire de l’évangéliste, non une abrogation explicite par Jésus des interdits de la Torah. L’incertitude s’accorde avec la persistance de minima alimentaires fixés en Actes 15.

3. La théologie de Paul : justification sans la Loi et abaissement des barrières identitaires

Paul soutient que l’acquittement procède de la foi, indépendamment des œuvres de la Loi (Romains 3:28). Faire de la circoncision une condition identitaire annulerait l’effet du Christ (Galates 5:2–6). Pour la table commune et les aliments, il affirme que « rien n’est impur en soi » (Romains 14:14), mettant l’accent sur la conscience et l’édification.

Paul apparaît toutefois, en pratique, observant la Loi dans des milieux juifs (1 Corinthiens 9:20 ; Actes 21:23–26) — interprété comme une souplesse missionnaire.

Note — Paul n’a pas vu Jésus de son vivant : Ni ses propres récits, ni les premiers témoignages ne rapportent de rencontre face à face pendant le ministère terrestre de Jésus. Paul fonde son apostolat sur l’apparition du Christ ressuscité (1 Corinthiens 15:8) et sur la révélation reçue (Galates 1:12) ; son langage évoque fréquemment visions/théophanies et révélations (par ex. 2 Corinthiens 12:1–7 ; Actes 16:9 ; 18:9 ; 22:17 ; 27:23).

4. Le concile de Jérusalem (Actes 15) : une base commune minimale

Actes 15 lève l’obligation de circoncision pour les croyants d’origine païenne, tout en imposant de s’abstenir des viandes sacrifiées aux idoles, du sang, des animaux étouffés et de l’immoralité sexuelle. La décision rend possible la mission paulinienne, tout en ménageant un minimum de respect des sensibilités judéo‑chrétiennes.

5. Réactions précoces : l’opposition des Ebionites et des Nazaréens à Paul (développé)

Résumé : Du Ier siècle et au‑delà, la veine judéo‑chrétienne débat vivement de l’autorité et de l’enseignement de Paul. Ebionites et Nazaréens plaident pour la fidélité à la Loi de Moïse avec la foi en Jésus ; ils contestent à des degrés divers la « justification sans Loi » de Paul. Cette opposition révèle la pluralité interne des débuts et la lutte pour tracer les frontières.

5.1. Identité et géographie

- Ebionites : nom dérivé sans doute de l’hébreu ’ebyonim (« pauvres »). Après 70, on en situe des traces en Transjordanie, Syrie, Palestine ; certains les relient au repli vers Pella.

- Nazaréens : issus de « Nazaréen » ; croient Jésus Messie tout en maintenant la Loi. Mentionnés jusqu’au IVe siècle dans la zone Syrie–Palestine.

5.2. Profil doctrinal et pratique

- Loi de Moïse : les deux courants maintiennent circoncision, kashrut, Shabbat ; la divergence se marque surtout sur la christologie et l’attitude envers Paul.

- Christologie :

- Les Ebionites sont souvent décrits comme adoptionnistes (Jésus homme‑prophète « choisi ») ; certaines variantes rejettent la naissance virginale.

- Les Nazaréens confessent Jésus Messie en conservant naissance virginale et résurrection.

- Éthique/observance : chez certains Ebionites, on relève des tendances végétariennes et anti‑sacrificielles ; chez les Nazaréens, un accent sur la pratique communautaire.

5.3. Usage des textes

- Matthieu en hébreu/araméen : les Nazaréens auraient utilisé un évangile proche de Matthieu hébreu (ou « Évangile des Hébreux »).

- Évangile des Ebionites : une forme d’harmonie/abrégé leur est attribuée. Ces informations nous parviennent indirectement via la littérature patristique tardive.

5.4. Regard sur Paul (point nodal)

- Ebionites : qualifient souvent Paul de « déserteur de la Loi / faux apôtre » ; rejettent ses lettres ou son autorité.

- Nazaréens : tableau plus nuancé ; certaines notices suggèrent une acceptation prudente en relisant Paul à la lumière de la Loi, d’autres maintiennent une distance critique.

5.5. Traces des tensions initiales

- Incident d’Antioche (Galates 2:11–14) : la dispute Pierre–Paul montre que la table commune entre juifs et païens est la ligne de fracture. L’influence des gens « venus de Jacques » atteste la tension Jérusalem ↔ Paul.

- Concile de Jérusalem (Actes 15) : suppression de la circoncision obligatoire pour les païens et fixation de règles minimales pour la table ; les groupes judéo‑chrétiens continuent cependant leurs pratiques propres.

5.6. Trajectoire historique et sort

- 70–135 : destruction du Temple (70) et révolte de Bar‑Kokhba (132–135) ; les relations avec le judaïsme se durcissent ; la politisation de l’espérance messianique marginalise les judéo‑chrétiens des deux côtés (synagogue et Église).

- IVe siècle : les sources patristiques décrivent Nazaréens et Ebionites comme des groupes locaux et restreints ; la théologie de l’Église se structure selon l’axe paulinien.

5.7. Avertissement sur les sources et la méthode

Nos informations proviennent surtout de la littérature hérésiologique (catalogues d’hérésies : Épiphane, Panarion ; Jérôme, etc.), donc d’un regard adverse et tardif. En l’absence de leurs écrits complets, il faut préférer la reconstruction prudente aux conclusions tranchées.

5.8. Apport à la thèse

Les veines ebionite et nazaréenne montrent qu’aux débuts, foi en Jésus et fidélité à la Loi pouvaient être tenues pour indissociables. Le succès de l’ouverture paulinienne au monde païen explique la marginalisation des alternatives judéo‑chrétiennes.

6. Économie romaine et porc : à l’intersection du religieux et du socio‑économique

L’archéozoologie et la littérature agronomique (p. ex. Columelle, De Re Rustica) attestent l’élevage et la consommation de porc à grande échelle dans le monde romain. Sans établir une causalité stricte, cette donnée rend plausible l’idée que l’assouplissement des règles alimentaires (au moins pour les païens) ait facilité la transition sociale.

Boîte de données — Part du porc dans le monde romain (NISP %, sites exemplaires)

| Site (Britannia romaine) | Bœuf % | Mouton/Chèvre % | Porc % | NISP (ex.) |

|---|---|---|---|---|

| Caerwent (Venta Silurum) | 39 | 27 | 32 | 18 978 |

| Silchester (Calleva Atrebatum) | 40 | 36 | 25 | 8 159 |

| Dorchester (Durnovaria) | 37 | 40 | 23 | 22 197 |

| Exeter (Isca Dumnoniorum) | 50 | 29 | 22 | 5 783 |

| Winchester (Venta Belgarum) | 51 | 35 | 14 | 18 812 |

| Cirencester (Corinium) | 66 | 20 | 14 | 15 850 |

| Chichester (Noviomagus) | 59 | 29 | 12 | 9 987 |

Notes : Les taux varient selon la stratégie de fouille, la datation et les contextes ; les parts NISP reflètent déchets culinaires, rejets de boucherie et effets de statut social. Tendance générale : part du porc plus élevée en milieu urbain qu’en campagne.

7. Perspective islamique : tahrîf (développé)

Du point de vue islamique, le message tawhîdique de Jésus (ʿÎsâ) a été altéré par des interventions humaines. Deux axes : (i) altération de sens et/ou du texte des révélations antérieures ; (ii) ajouts/suppressions postérieurs dans des domaines identitaires (circoncision abrahamique, prescriptions alimentaires).

7.1. Allusions coraniques à la falsification et à la dissimulation (exemples)

- Coran 2:79 : « Malheur à ceux qui écrivent le Livre de leurs mains puis disent : “Ceci vient d’Allah”… »

- Coran 3:78 : « Ils tordent leur langue en lisant le Livre pour vous faire croire que cela vient du Livre. »

- Coran 5:13 : « …Ils déplacent les mots de leur place et oublient une partie de ce qui leur fut rappelé. »

Remarque : Les tafsîrs classiques discutent à la fois la falsification du sens (ta’wîl dévoyé) et la manipulation textuelle.

7.2. Interdit du porc et règles alimentaires (Coran)

- Coran 2:173 ; 6:145 ; 16:115 : interdits du cadavre, du sang, de la chair de porc et de ce qui a été immolé pour autre qu’Allah ; exception de nécessité.

- Coran 5:3 : récapitule les interdits ; fixe un marqueur identitaire de la pratique.

7.3. Circoncision : voie d’Abraham et pratique de la fitra

- Hadiths de la fitra (incluant la circoncision) : « Cinq choses relèvent de la fitra : circoncision, rasage du pubis, taille de la moustache, coupe des ongles, épilation des aisselles » (Sahîh al‑Bukhârî ; Sahîh Muslim).

- Abraham circoncis : « Ibrâhîm se circoncit à plus de quatre‑vingts ans » (Bukhârî).

En bref : même si le Coran n’ordonne pas explicitement la circoncision, la sunna d’Ibrâhîm et la fitra en ancrent la continuité juridique.

7.4. Littérature islamique sur Paul et la mutation du christianisme

- Ibn Ḥazm (m. 1064), al‑Fiṣal : soutient l’existence d’une tahrîf doctrinale et textuelle ; critique la lecture paulinienne.

- ʿAbd al‑Jabbâr (m. 1025), Critique des origines chrétiennes : défend l’idée que la religion de Jésus a été transformée par des clercs et chefs politiques ; discussion centrée sur Paul.

- Ibn Taymiyya (m. 1328), al‑Jawâb al‑ṣaḥîḥ liman baddala dîna al‑Masîḥ : vaste réfutation des doctrines chrétiennes ; interroge les développements pauliniens.

- al‑Shahrastânî (m. 1153), al‑Milal wa‑l‑Niḥal : classification des sectes chrétiennes (Loi–grâce, Trinité, etc.).

- Tafsîrs (Ṭabarî, Qurtubî, Ibn Kathîr) : commentent 2:79, 3:78, 5:13 dans le cadre de la tahrîf.

7.5. Conclusion (cadre islamique)

Pour l’islam, Jésus confirme la Torah (avec des allégements limités, Coran 3:50), mais l’abrogation radicale d’emblèmes identitaires (circoncision/kashrut) telle qu’on la voit chez Paul ne relève pas d’une autorité prophétique légitime. La levée de l’interdit du porc et la non‑obligation de la circoncision s’inscrivent donc, dans la perspective islamique, sous la rubrique de la tahrîf.

8. Débats académiques (cartographie rapide)

- Lecture critique : Hyam Maccoby avance que Paul a transformé l’enseignement juif de Jésus en religion nouvelle (The Mythmaker).

- « Nouvelle Perspective » : E. P. Sanders (thèse du covenantal nomism) conteste la caricature « légaliste » du judaïsme du Second Temple ; J. D. G. Dunn et N. T. Wright relisent Paul comme une reconfiguration intra‑juive.

9. Conclusion

Le christianisme majoritaire porte une empreinte paulinienne : circoncision et kashrut ne sont plus obligatoires, la justification relève de la foi ; le concile de Jérusalem a fixé un plancher pour les païens. Le bras de fer historique entre veine judéo‑chrétienne et expansion paulinienne s’est soldé au bénéfice de cette dernière. Dans la lecture islamique, il s’agit d’une falsification. La question demeure : Aujourd’hui, le christianisme est‑il la religion de Jésus, ou celle de Paul ?

Annexe A : Tableau des pratiques (version étendue)

| Rubrique | Ligne de Jésus (autour de Jérusalem) | Ligne paulinienne (mission auprès des païens) | Concile de Jérusalem (Actes 15) |

|---|---|---|---|

| Circoncision | Marqueur identitaire | Non exigée pour les païens (Gal 5:2–6) ; Tite non circoncis | Levée pour les païens |

| Alimentation | Sensibilité kashrut | « Rien n’est impur en soi » (Rom 14:14) — conscience/édification | Interdits : idoles, sang, bête étouffée |

| Shabbat/Calendrier | Continuité | Non imposé aux païens ; mise en garde contre les « jours/mois » (Col 2:16)* | Pas de règle explicite (souplesse implicite) |

| Frontière d’appartenance | Loi + Messie | Foi + unité dans l’Esprit ; l’éthique de table devient le garde‑fou | Règles minimales pour la table |

| Temple & sacrifices/offrandes | Culte centré sur le Temple ; validation d’offrandes (Mat 8:4) | Christ « sacrifice unique » (1Co 5:7 ; Rom 3:25) ; pas d’obligation temple | Pas de décision ; la communauté de Jérusalem fréquentait le Temple (Actes 2–3) |

| Jour d’assemblée | Pratique synagogale du Shabbat | Réunion « le premier jour de la semaine » (Actes 20:7 ; 1Co 16:2) — églises‑maisons | Aucune norme |

| Fêtes (Pessa’h/Shavouot, etc.) | Participation aux fêtes | Paul cale parfois ses voyages ; pas d’obligation pour les païens (Actes 20:16) | Aucune norme |

| Rituel de table (Cène) | Institution de la Dernière Cène | 1Co 11 : principes régulateurs (contre le classisme, pour la sobriété) | Aucune norme |

| Mariage/divorce/célibat | Divorce à dérogation très étroite (Mat 19:9) | Célibat conseillé selon la « conjoncture » ; séparation si conjoint incroyant (1Co 7) | Aucune norme |

| Cible missionnaire | « Brebis perdues d’Israël » (Mat 15:24) | « Apôtre des nations » (Rom 11:13) | Mission païenne reconnue ; charge allégée |

| Pureté/rites de purification | Critique des traditions humaines ; cadre toranique maintenu | « Tout est pur » (Rom 14) — primat de la conscience | Interdits du sang/étouffé comme seuil minimal |

| Propriété & entraide | Mise en commun à Jérusalem (Actes 2–4) | Collecte inter‑églises (2Co 8–9) ; don volontaire | Aucune norme |

| Autorité/source de révélation | Torah + paroles de Jésus ; « colonnes » (Jacques, Pierre, Jean) | « Reçu du Seigneur » (Gal 1:12) ; lettres comme norme doctrinale | Lettre conciliaire : « L’Esprit Saint et nous » |

* Col 2:16 est lu au sein de la « tradition paulinienne ».

Annexe A – Commentaires par ligne (2–3 phrases)

- Circoncision : Marqueur central d’alliance dans la première communauté. Paul supprime l’exigence pour les païens afin d’ôter la barrière ethno‑culturelle ; les cas de Timothée/Tite illustrent la souplesse contextuelle. Le concile lève la charge pour les païens tout en préservant un minimum d’unité.

- Alimentation : Côté Jésus/Jérusalem, maintien d’une sensibilité kashrut et des sociabilités de table juives. Paul déplace l’impureté vers la conscience, facilitant la cohabitation de communautés mixtes. Les interdits conciliaires (idoles/sang/étouffé) protègent à la fois la sensibilité juive et la rupture d’avec les cultes païens.

- Shabbat/Calendrier : Jésus et les judéo‑chrétiens continuent le Shabbat ; on ne l’impose pas aux païens. Paul prône de ne pas juger sur les « jours/mois », permettant des pratiques calendaires coexistantes. Le concile laisse volontairement la question ouverte.

- Frontière d’appartenance : À Jérusalem, l’appartenance articule Loi + Messie. Chez Paul, le seuil devient foi + Esprit ; l’éthique de table (fort/faible) préserve l’unité. Le concile confirme des règles minimales pour la table commune.

- Temple & sacrifices : La communauté de Jérusalem continue à fréquenter le Temple. Paul développe la théologie du sacrifice unique du Christ, rendant non nécessaire l’attachement cultuel au Temple. La destruction en 70 accélère de fait cette transition.

- Jour d’assemblée : Les croyants d’origine juive gardent le Shabbat/synagogue ; les églises de païens se réunissent le premier jour dans des maisons. Motifs : mémoire pascale de la résurrection et contraintes de la vie urbaine. Le concile ne légifère pas.

- Fêtes : Les fêtes rythment l’identité dans la ligne de Jésus. Paul ajuste parfois ses itinéraires aux fêtes, sans en faire une obligation pour les païens. Le concile laisse place aux usages locaux.

- Rituel de table (Cène) : Héritée du Dernier Repas, la Cène devient centrale. Paul corrige les dérives (élitisme, excès), faisant de l’éthique partie intégrante du rite. Le concile ne fixe pas de rubriques.

- Mariage/divorce/célibat : La norme de Jésus est exigeante. Paul, au regard de l’urgence eschatologique et des situations pastorales, recommande parfois le célibat et règle les cas de conjoints incroyants. Le concile n’intervient pas.

- Cible missionnaire : Le foyer historique de Jésus est Israël, avec ouverture universelle implicite. Paul se voit « apôtre des nations », franchissant frontières culturelles et géographiques. Le concile reconnaît ce partage des rôles.

- Pureté/rites : Jésus critique les traditions humaines sans nier le cadre toranique. Paul privilégie la conscience et la pureté morale ; « tout est pur » facilite la vie commune. Le concile fixe un seuil minimal (sang/étouffé) pour la table commune.

- Propriété & entraide : À Jérusalem, la mise en commun incarne la solidarité. Paul organise la collecte de Jérusalem, cimentant l’unité inter‑églises. Le concile n’édicte pas de norme.

- Autorité/révélation : Les « colonnes » (Jacques, Pierre, Jean) et les paroles de Jésus fondent l’autorité. Paul revendique l’origine révélée de son enseignement ; ses lettres prennent un poids canonique. La lettre d’Actes 15 consacre le discernement communautaire : « L’Esprit Saint et nous ».

Remarques rapides (pour lire l’annexe A) :

Annexe B : Chronologie courte (30–70 ap. J.‑C.)

- 30–33 : crucifixion de Jésus et première communauté de Jérusalem (noyau judéo‑chrétien).

- Années 40 : mission d’Antioche ; montée de Paul ; incident d’Antioche (tensions autour de la table).

- Vers 50 : concile de Jérusalem — principes minimaux pour les païens.

- Années 50–60 : lettres de Paul (Romains, Galates, etc.) structurant l’ossature doctrinale.

Annexe C : Tableau « Thèse – Preuve – Source – Inférence » (exemple)

| Thèse | Preuve | Source | Inférence |

|---|---|---|---|

| Jésus n’a pas aboli la Loi | « Non pour abolir mais pour accomplir » | Matthieu 5:17 | Continuité toranique dans l’enseignement de Jésus |

| Paul ne fait pas de la Loi une condition d’acquittement | « L’homme est justifié par la foi sans les œuvres de la Loi » | Romains 3:28 | Les marqueurs identitaires (circoncision, etc.) ne sont pas requis pour le salut |

| Des minima éthico‑alimentaires furent fixés aux païens | Idoles/sang/étouffé | Actes 15 | Non une « liberté totale », mais un plancher commun |

| Opposition ancienne à Paul | Paul tenu pour « apostat » par certains | Épiphane, Panarion ; Jérôme | Témoin d’une critique judéo‑chrétienne précoce |

Annexe D : Dossier Paul — Notes biographiques, sources et revendications de révélation

D.1 Qui est‑il ?

- Noms : Saul/Paul ; originaire de Tarse (Cilicie), citoyen romain ; métier : tente/peaux (Actes 18:3).

- Formation revendiquée : élève de Gamaliel (Actes 22:3).

- De persécuteur à témoin : d’abord persécuteur, converti par l’expérience du chemin de Damas (Actes 9 ; 22 ; 26).

- Corpus épistolaire : sept lettres « authentiques » (consensus) : Romains, 1–2 Corinthiens, Galates, Philippiens, 1 Thessaloniciens, Philémon. Débattues/deutéropauliniennes : Éphésiens, Colossiens, 2 Thessaloniciens. Les Pastorales (1–2 Timothée, Tite) sont souvent datées plus tard. Hébreux n’est plus attribuée à Paul par la recherche moderne.

- Fin : tradition d’un martyre à Rome sous Néron (v. 64–67).

D.2 A‑t‑il vu Jésus ?

- Historiquement, non pendant la vie terrestre de Jésus. Paul ne rapporte aucune rencontre durant le ministère galiléen/judéen.

- Son autorité repose sur l’apparition du Ressuscité et la révélation : « l’Évangile que j’ai reçu par révélation de Jésus‑Christ » (Gal 1:12) ; « en dernier, il m’est apparu à moi aussi » (1Co 15:8). Il mentionne visions et révélations (2Co 12:1–7).

D.3 « Rêve ou vision ? » (clarification)

- Les termes dominants chez Paul sont vision/apparition (horama, optasia) et révélation (apokalypsis), non le simple rêve (enypnion) pour l’appel fondateur.

- Le chemin de Damas (Actes 9 ; 22 ; 26) relève d’une expérience de lumière et voix ; on trouve aussi « vision nocturne » (Actes 16:9), extase au Temple (Actes 22:17), « le Seigneur parla la nuit » (Actes 18:9) et consolation angélique (Actes 27:23).

- Conclusion : l’orientation de Paul est visionnaire/théophanique plutôt que « rêve ordinaire ».

D.4 Autorité et controverses

- Paul revendique un apostolat « non de la part des hommes, mais de Jésus‑Christ » (Gal 1:1) ; ceci se lit dans des moments de tension (incident d’Antioche, Gal 2:11–14).

- Après le concile de Jérusalem, le partage « Pierre pour les circoncis, Paul pour les nations » s’impose ; la circoncision des païens est levée et des règles minimales de table sont établies.

D.5 Différences de sources (note de méthode)

- Deux piliers pour comprendre Paul : ses lettres authentiques (témoignage premier) et les Actes des Apôtres (récit historico‑théologique de Luc). Les accentuations et chronologies divergent parfois ; en reconstitution historique, les lettres priment en général.

Sélection bibliographique (accès rapide)

Passages bibliques : Matthieu 5:17 ; Marc 7:19 ; Actes 2–4 ; 15 ; 16:3 ; 20:7 ; 21:23–26 ; Romains 3:28 ; 14:14 ; 1 Corinthiens 5:7 ; 7 ; 11 ; 16:2 ; Galates 1:12 ; 2:3 ; 5:2–6 ; Colossiens 2:16.

Sources chrétiennes anciennes : Didachè 6 ; Épiphane, Panarion ; Jérôme, Lettres.

Sources islamiques : Coran — 2:79 ; 2:173 ; 5:3 ; 6:145 ; 16:115 ; hadiths de la fitra (Sahîh al‑Bukhârî ; Sahîh Muslim).

Monde romain : Columelle, De Re Rustica ; études archéozoologiques (apports sur la part du porc en contexte urbain).

Recherche moderne : Hyam Maccoby, The Mythmaker ; E. P. Sanders, Paul and Palestinian Judaism ; J. D. G. Dunn, « The New Perspective on Paul » ; N. T. Wright, Paul and the Faithfulness of God.

Discover more from Ypsilon Computers

Subscribe to get the latest posts sent to your email.