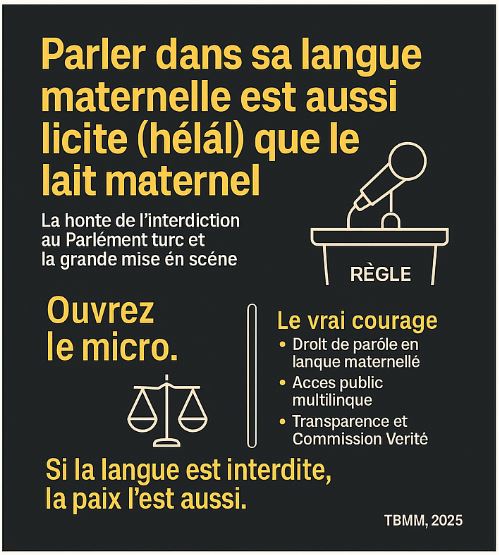

Parler dans sa langue maternelle est aussi licite (helâl) que le lait maternel : la honte de l’interdiction au Parlement turc et la grande mise en scène

Si, en 2025, on débat encore à la Grande Assemblée nationale de Turquie (TBMM) du « droit de parler sa langue maternelle », ce n’est pas seulement une crise de procédure : c’est un effondrement moral. À peine des mots kurdes franchissent-ils des lèvres dans la salle de commission que les micros sont coupés, les rappels à l’ordre pleuvent, et l’on invoque la « règle » pour écraser la dignité humaine… Tout cela transforme une réunion placée sous l’étiquette « unité nationale » en honte nationale. Car parler dans sa langue maternelle est aussi licite (helâl) que le lait maternel ; et tout dispositif qui interdit ce qui est licite fait faillite d’abord dans la conscience, puis dans l’histoire.

Le droit à la langue, minimum de la dignité humaine

La langue maternelle n’est ni une faveur de l’État, ni un atout politique, ni un jeton que l’on avance et que l’on recule sur une table de négociation. C’est la première berceuse, le premier regard à la maison, le premier « maman ». L’esprit qui ne supporte pas le kurde au Parlement ne supporte en vérité le lien de l’être humain avec sa voix d’origine. Que ceux qui se réfugient derrière la « règle » le sachent : une règle existe pour faire vivre l’humain, non pour le réduire au silence. Toute architecture qui invoque les règles pour exclure la langue maternelle se nourrit, par essence, non de justice mais d’interdit.

Le spectacle à l’écran, l’accord sous la table

Ce qui s’est passé dans la salle de commission est, à mon sens, un rideau joué pour les caméras. Ceux qui proclament « Voyez comme nous sommes fermes ! » signent le même dossier sous la table une fois les caméras éteintes. Mon affirmation est la suivante : les zigzags actuels de la Turquie sur la question kurde ne sont que le déni ostentatoire de lignes déjà tracées sur l’axe Ankara–Imralı–Washington.

-

Un jour on dit « jamais », le lendemain un paquet judiciaire adoucit l’atmosphère.

-

D’un côté on proclame « pas d’autorisation pour le kurde », de l’autre un canal de contact reste silencieusement ouvert.

-

Plus le pays a besoin d’un appui extérieur en économie, plus les pas en politique étrangère deviennent, à l’intérieur, des monnaies d’échange sur la langue, la culture et les droits.

Ainsi, l’interdiction au Parlement est en réalité l’ombre d’accords en coulisses. Officiellement dure, officieusement souple ; le jour, « interdit » ; la nuit, « négociation ». En bref : un spectacle d’écran.

Pourquoi cette obstination à interdire ?

Parce que la langue est, pour le pouvoir, l’atout le moins coûteux et le plus efficace. Si l’on veut envoyer à son public le message « voyez, nous ne reculons pas », il suffit de baisser le micro. Le vrai courage, au contraire, c’est d’ouvrir le micro et de dire : « Allez-y, exprimez-vous dans votre propre langue. » L’interdiction est le vacarme de la faiblesse ; la confiance en soi porte la pluralité.

La voix des mères : « Enterrons les armes, pas nos enfants »

Dans cette salle, les paroles les plus authentiques sont venues des mères : « Que les mères ne pleurent plus, que les armes se taisent. » Ce n’est pas un slogan politique, mais la quintessence d’une complainte étalée sur des années. La langue d’une mère qui dit « Personne n’élève ses enfants pour la mort » peut-elle être muselée par quelque « règle » que ce soit ? S’il doit être question d’« unité nationale », le point de départ doit être des mots lavés par les larmes des mères. Avec une approche qui refuse même un simple « merheba » (bonjour) en kurde, vous ne pouvez pas mettre le mot paix dans la même phrase.

La grande image : l’économie du déni, la politique de diversion

Cette langue prohibitionniste n’est pas seulement une cécité culturelle ; elle fait partie d’une politique d’attente menée sous couvert de gestion de crise. La facture de l’étouffement économique est réglée à l’intérieur par un discours sécuritaire. Chaque fois qu’on cherche un « soutien » extérieur, on durcit le ton dedans ; chaque fois qu’on retisse des ponts dehors, on envoie des signaux d’assouplissement dedans. Au milieu de ces oscillations, le sort de la vérité est clair : report indéfini.

Où est le vrai courage ?

Le vrai courage, c’est :

-

Reconnaître le droit de s’exprimer dans sa langue maternelle à la tribune de la TBMM ;

-

Garantir l’accès multilingue dans les services publics ;

-

Rehausser la liberté d’expression, le droit d’organisation et le régime pénal aux normes universelles ;

-

Ne pas couvrir les fautes du passé, mais affronter celles-ci avec une Commission Vérité ;

-

Parler avec tous les acteurs nécessaires à la paix, sur un terrain transparent et comptable.

Ce ne sont pas des demandes « radicales » ; c’est le minimum de la normalité. Ce qui compte, ce n’est pas le vernis du livret constitutionnel, mais son contenu. Et le contenu commence par reconnaître le citoyen dans sa propre langue.

Derniers mots : l’histoire prend note, la conscience juge

Ceux qui réduisent au silence le kurde aujourd’hui au Parlement diront demain : « Les circonstances l’exigeaient. » Ce jour-là, ces textes, ces phrases, et la voix brûlante des mères seront posés devant eux. Car parler dans sa langue maternelle est aussi licite (helâl) que le lait maternel ; et toute politique qui transforme le licite en interdit peut sauver sa journée, mais sera condamnée par l’histoire.

Un pays n’a pas peur des phrases que ses citoyens forment dans leur propre langue ; au contraire, il s’en fortifie. Si l’on veut réellement la paix, réellement la fraternité et réellement la démocratie, la première chose à faire est simple : ouvrez le micro. Gouvernez la tribune non par la peur, mais par la justice. Laissez le spectacle à l’écran, et légitimez la langue du peuple, pas les notes cachées sous la table.

Car la vérité est la suivante : si la langue est interdite, la paix l’est aussi. Et nous n’acceptons pas cette interdiction.

Articles similaires

Discover more from Ypsilon Computers

Subscribe to get the latest posts sent to your email.